Am 8. Mai 2018 erreichten wir den Grenzübergang La Hachadura von Guatemala nach El Salvador. Schon von weitem sahen wir das Chaos, das uns erwartete. Wir hatten gelesen, dass man einfach an den LKWs vorbeifahren sollte. Also passierten wir die etwa drei Kilometer lange Lastwagenschlange und erreichten die guatemaltekische Grenze. Dort checkten wir aus, machten Kopien von Christophs Reisepassstempel und Muggls Aufenthaltsgenehmigung (TIP – Temporary Import Permit) in Guatemala. Glücklicherweise lag der Copyshop direkt gegenüber.

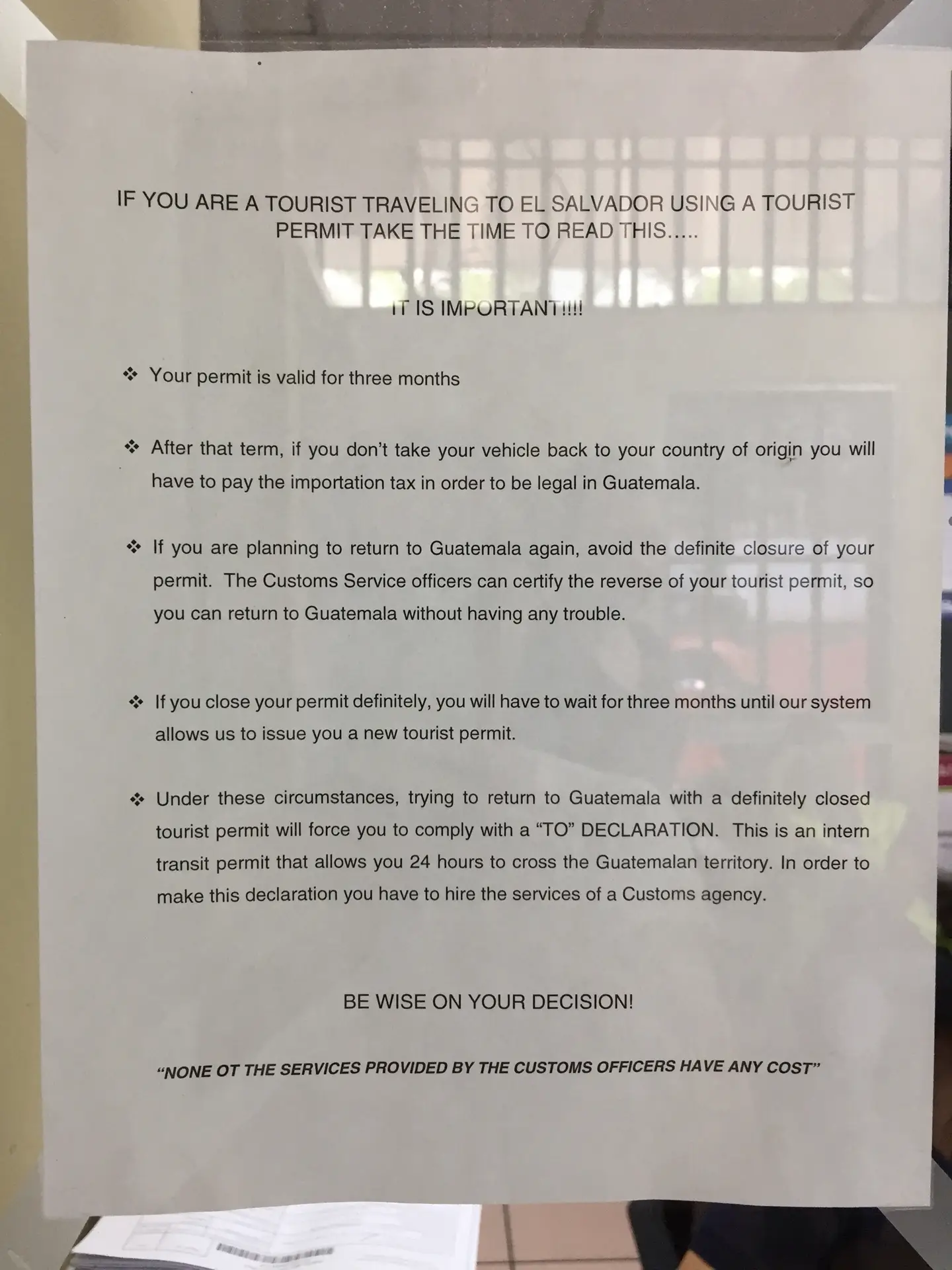

Im Büro des SAT, das für den temporären Fahrzeugimport zuständig ist, erklärte ich, dass wir Muggls Aufenthaltserlaubnis pausieren wollten, da wir auf dem Rückweg erneut durch Guatemala reisen würden. Eine Kündigung oder ein Ablauf der Erlaubnis hätte eine dreimonatige Einreisesperre zur Folge. Am Schalter prüfte ein Mitarbeiter unsere Dokumente und bat uns zu warten. Da alle Sitze besetzt waren, standen wir eine halbe Stunde. Ohne erkennbares System wurden wir schließlich aufgerufen. Eine zunächst grimmig wirkende Beamtin kümmerte sich um uns, überprüfte Muggls Kennzeichen und Fahrgestellnummer und pausierte die Aufenthaltsgenehmigung.

Weiter ging es zum Check-in nach El Salvador. Der knappe Kilometer zwischen den Grenzbüros war voller LKWs, die sich über eine zweispurige Brücke drängten. Da Gegenverkehr aus El Salvador kam, mussten wir uns zwischen den Lastwagen einreihen. Währenddessen unterhielten wir uns mit den Fahrern und erfuhren, dass ein nördlicherer Grenzübergang schneller gewesen wäre. Wir wunderten uns, da wir das einzige Auto waren.

Endlich angekommen, passierten wir eine Schranke, die die offizielle Immigration darstellte, denn Stempel gibt es nicht mehr. Die C4-Länder Guatemala, El Salvador, Honduras und Nicaragua vergeben gemeinsam ein 90-Tage-Visum, was die Grenzabfertigung beschleunigt – außer für Fahrzeuge. Wegen Muggl mussten wir zur Aduana und ein Formular ausfüllen, das nur auf Spanisch verfügbar war. Zum Glück erhielten wir ein Beispielformular, das uns half, die Fragen zu verstehen. Auch hier wollte der Beamte Muggl sehen und überprüfte die Angaben im Formular, einschließlich Nummernschilder und Fahrgestellnummer. Er suchte sogar nach der Modellbezeichnung, die jedoch nicht vermerkt war, zeigte aber den Willen zur genauen Kontrolle. Danach trug er alles ins System ein, was weitere 15 Minuten dauerte.

Schließlich überprüften wir die Angaben und nach insgesamt gut drei Stunden waren wir endlich fertig.